|

Mucho ruido

y pocas nueces: en combate, sólo cinco de cada mil

disparos daban en el blanco. Matar a un enemigo "costaba

su peso en plomo"

La

instrucción militar en orden cerrado está hoy en día

obsoleta desde el punto de vista táctico, aunque

conserva su utilidad en la instrucción básica. Sin

embargo, las formaciones tácticas cerradas, la cadencia

acompasada de la marcha y los movimientos simultáneos en

la carga y disparo fueron indispensables con la

generalización de las armas portátiles de fuego desde el

siglo XVI hasta mediados del XIX. El manejo del fusil en

época napoleónica -entre 1789 y 1815- explica bien las

razones.

Desde

principios del siglo XVIII habían cambiado bien poco los

instrumentos básicos de la guerra: hombres y bestias

desplazándose a pie por caminos embarrados o

polvorientos, y armados con fusiles y cañones de

avancarga. En particular, los fusiles con que se armaron

los ejércitos napoleónicos, con llave de chispa o sílex,

eran muy similares a los de todo el siglo anterior, y

muy parecidos en todos los países europeos, aunque su

calidad de fabricación variaba: los fusiles rusos tenían

fama de estar mal fabricados, y los españoles eran

particularmente robustos. Por otro lado, Inglaterra

cedió o vendió centenares de miles de fusiles (el tipo

llamado Brown Bess) y otros pertrechos militares a

países como España, Portugal o Prusia, cuyos ejércitos a

menudo combatieron vestidos y armados por fabricantes

británicos.

MANIPULACIÓN COMPLEJA

El fusil de

infantería medía unos 150 cm. sin bayoneta, y pesaba

unos 4,5 kilos. La secuencia de carga y disparo era

compleja, y requería durante la instrucción de los

reclutas la repetición de una serie de movimientos hasta

que pudieran ser realizados instintivamente en medio de

la tensión y confusión del combate: he aquí, pues, la

primera necesidad del orden cerrado. El soldado montaba

el arma, descubriendo la cazoleta de la llave de chispa;

luego extraía de una cartuchera colgada en bandolera un

cartucho (llevaba unos sesenta); éste se componía de una

bolsita cilíndrica de papel que contenía una carga

medida de pólvora negra y una bala esférica de plomo de

unos 30 gramos de peso y unos 17,5 mm. de calibre

(diámetro). A continuación, mordía el papel, ponía

horizontal el fusil y depositaba una pequeña cantidad de

la pólvora del propio cartucho en la cazoleta, que se

cubría con la cobija para evitar que se derramara.

Muchas

cosas podían ir mal en este proceso, sobre todo si el

soldado no estaba bien entrenado. Podía, por ejemplo,

derramar la pólvora de la cazoleta, con lo que las

chispas del pedernal no tendrían donde prender; podía,

en la confusión del combate, meter dos o más cartuchos,

y reventar el cañón; podía -y esto era frecuente-

olvidarse de sacar la baqueta, y dispararla junto con la

bala, con lo que el fusil quedaba inutilizado. Por eso

se exigía siempre reintroducir la baqueta en el

baquetero a cada disparo, pues si se clavaba en el suelo

un súbito movimiento de la unidad podía hacer que se

olvidara.

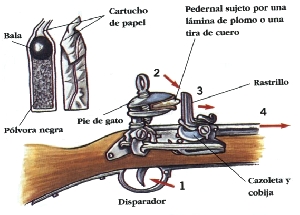

Llave

de chispa o sílex de tipo español ("de miquelete"):

(1) se

aprieta el disparador (2) el pie de gato baja,

(3) el pedernal golpea contra el rastrillo, produce la

chispa que

prende la pólvora depositada en la cazoleta que (4)

comunicada

por el oído con el cañón del fusil inflama, la pólvora

del cartucho...

Además de

los errores, los fallos mecánicos eran frecuentes: si el

tiempo era lluvioso, el pedernal podía no inflamar la

pólvora húmeda; si el sílex no

estaba adecuadamente tallado o colocado no saltarían

chispas (la robusta llave de miquelete española permitía

que funcionara casi cualquier trozo de sílex); el oído,

muy estrecho, podía obstruirse...

Además, la

pólvora negra quemaba mal y, con los restos de la

combustión y del papel de los cartuchos, el cañón

acababa por obstruirse. En sus memorias, Jean-Roch

Coignet, soldado de Napoleón, ofrece una solución de

campo para este último problema: orinar en el interior

del cañón, verter pólvora suelta y quemarla.

En

estas condiciones, el disparo fallaba una de cada seis

veces en condiciones ideales, y una de cada cuatro o

peor en tiempo húmedo o en combates prolongados. En

teoría, un soldado bien entrenado podía disparar cinco

veces por minuto, pero en combate lo normal era un ritmo

de dos o tres disparos por minuto, o menos, si el fuego

se prolongaba. Además, el retroceso era brutal y podía

dislocar el hombro: algunos soldados derramaban algo de

la pólvora del cartucho, lo que disminuía el retroceso,

pero acortaba drásticamente el alcance. Por todo ello

era tan importante la primera descarga, cuando los

fusiles estaban limpios, bien cargados, y no había humo

que limitara o impidiera ha visibilidad. En

estas condiciones, el disparo fallaba una de cada seis

veces en condiciones ideales, y una de cada cuatro o

peor en tiempo húmedo o en combates prolongados. En

teoría, un soldado bien entrenado podía disparar cinco

veces por minuto, pero en combate lo normal era un ritmo

de dos o tres disparos por minuto, o menos, si el fuego

se prolongaba. Además, el retroceso era brutal y podía

dislocar el hombro: algunos soldados derramaban algo de

la pólvora del cartucho, lo que disminuía el retroceso,

pero acortaba drásticamente el alcance. Por todo ello

era tan importante la primera descarga, cuando los

fusiles estaban limpios, bien cargados, y no había humo

que limitara o impidiera ha visibilidad.

UNA

ESCOPETA DE FERIA

¿Qué

eficacia real tenía este arma? Relativa. Carente de

rayado en el ánima, la trayectoria de la bala era

imprecisa y en condiciones de combate era imposible

apuntar bien. Aunque el alcance teórico efectivo era de

unos 200 metros, a más de 75 el tiro individual suponía

desperdiciar munición. A más de 200 metros, el fuego de

fusilería normal era ineficaz incluso en descargas

masivas. La única forma de asegurar una cierta eficacia

era agrupando una gran densidad de fusiles en un frente

reducido, disparar en descargas lo más cerradas posible

ya la menor distancia que permitieran los nervios de los

soldados: 'cuando se vea el blanco de sus ojos'. Esta es

la otra razón para las cerradas formaciones del siglo

XVIII y principios del XIX: asegurar una cierta eficacia

en el tiro de un arma inherentemente imprecisa.

En

experimentos realizados en condiciones ideales sobre

grandes blancos de tela, una unidad descansada y

entrenada podía obtener un 50% de impactos a cien

metros, y un 30%, a doscientos metros Pero la realidad

del campo de batalla era bien distinta: salvo en casos

muy especiales y recordados -como una primera salva a

sólo 20 metros que consiguó un 30% de blancos-, lo

normal era que a unos 200 metros sólo de un 3 a un 4% de

los disparos realizados alcanzara a un enemigo,

ascendiendo quizá al 5% a 100 metros.

Tomado en

conjunto, distintos autores de la época calculaban que

sólo de un 0,2% al 0,5% del total de balas disparadas en

una batalla daba en algún blanco, y que para matar un

hombre era necesario 'dispararle siete veces su peso en

plomo'. Sólo por esa ineficacia podían tener ciertas

garantías de avanzar y sobrevivir las compactas

formaciones tácticas del período. No es de extrañar en

estas condiciones que incluso en 1792 el teniente

coronel inglés Lee, del 44 Regimiento, propusiera

seriamente la reintroducción del arco largo (ver La

Aventura de la Historia, nº 1, pág. 94) con argumentos

sensatos: era más barato que el fusil, no más impreciso,

tenía un alcance eficaz similar, no producía humo,

causaba graves heridas en enemigos sin armadura y su

cadencia de tiro era de cuatro a seis veces más rápida.

Sin

embargo, el arquero necesitaba más espacio que el

fusilero, un viento fuerte inutilizaba las flechas, y

sobre todo costaba años entrenar a un arquero eficiente,

mientras que los movimientos para el manejo del fusil

podían enseñarse, mal que bien, en horas o días.

El gran

calibre (unas seis veces mayor que el moderno), peso y

maleabilidad de las balas de plomo, unidos a la baja

velocidad del proyectil (unos 320 m/s.), hacían que este

fusil tuviera un gran poder de detención y que causara

heridas terribles. Además, los bajos niveles higiénicos,

la práctica inexistencia de servicios médicos

competentes -barón Larrey aparte y la inexistencia de

antibióticos hacían que cualquier herida resultara

peligrosa, por leve que fuera, y que la amputación de

miembros sobre la marcha fuera el tratamiento de

urgencia usual.

Fuente: Fernando

Quesada Sanz para LA AVENTURA DE LA

HISTORIA (marzo, nº5)

|

![]() Otros

Otros![]() El Mosquete de Chispa, una escopeta de feria

El Mosquete de Chispa, una escopeta de feria ![]()